Pour comprendre le sauget, le dialecte, il faut comprendre le Saugeais, le territoire.

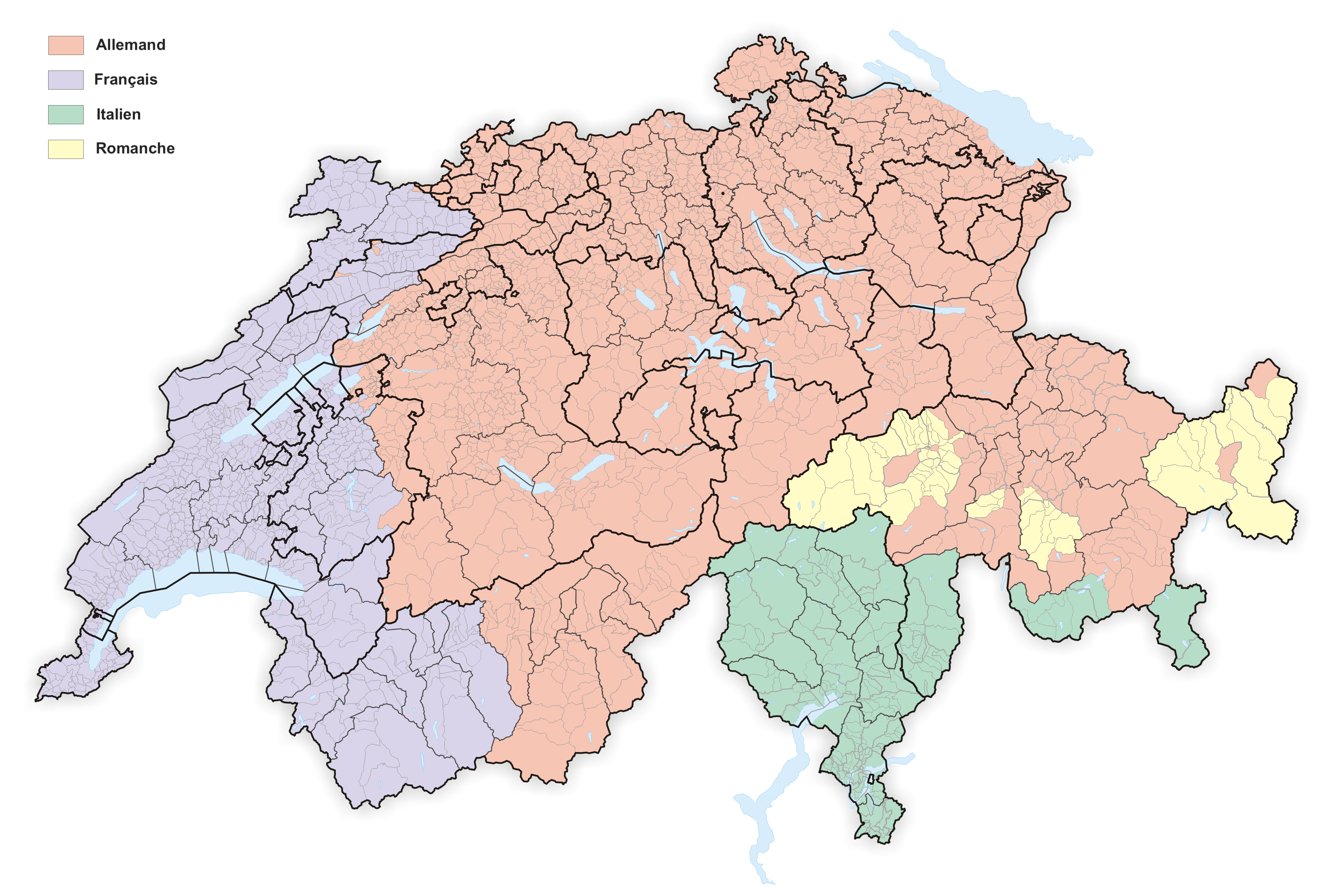

Ainsi, dans le sillage de la retraite d’un ermite chrétien nommé Benoît, qui s’était installé dans les montagnes jurassiennes près des rives du Doubs vers l’an mil, des moines issus du Valais vinrent défricher des terres appartenant aux Sirs de Joux. Les défrichements étant de plus en plus conséquents dans cette partie du Comté de Bourgogne, des familles venues des Alpes, elles aussi originaires du Valais et peut-être même de l’actuel Val d’Aoste ou de la Savoie, s’installèrent alors à leur tour sur ces nouvelles terres baptisées « Saugey » dès 1199. Les limites de ce territoire, comme on les connaît encore aujourd’hui, seront fixées en 1228 par Henri 1er de Joux. Dans ce très singulier « Val du Saugeois », situé entre Morteau et Pontarlier, la population va progressivement se distinguer par l’usage de son dialecte. Un dialecte davantage proche de celui de Pontarlier que de Morteau, puisqu’y résonnent dans chaque phrase des « dz » et des « ts » souvent, des « dj » et des « tch » » parfois, ainsi que des « a », des « ou » et des « è » à la fin des mots… Ce qui lui donne un air méridional ; mais certaines prononciations sont uniques et ne s’entendent pas ailleurs. Est-ce l’origine alpine de la population qui fait muter la langue ? Est-ce le relatif isolement ou le communautarisme de cette dernière ? Est-ce peut-être un peu de ces trois raisons qui mène la population du Saugeais à faire permuter dans certains cas la lettre « n » en la lettre « r » ? Cette particularité du dialecte sauget, c’est donc le rhotacisme, et c’est pourquoi la dzensainna (la gentiane) devient la dzensainra, la lna (la lune) devient la lra, lou daidjunon (le déjeuner) devient lou daidjuron, bouna (bonne) devient boura etc. Le rothacisme fait donc du sauget un dialecte unique dans l’arpitanophonie auquel il appartient, et dont il fixe une partie de la frontière linguistique. Au nord du Crêt Monniot et à l’est du défilé des Entre-Roches, commence le domaine d’oïl et la comtophonie. Cependant, à l’est, l’arpitanophonie s’appuie sur la vallée de la Loue et au sud, elle intègre le Val-de-Travers en Suisse.

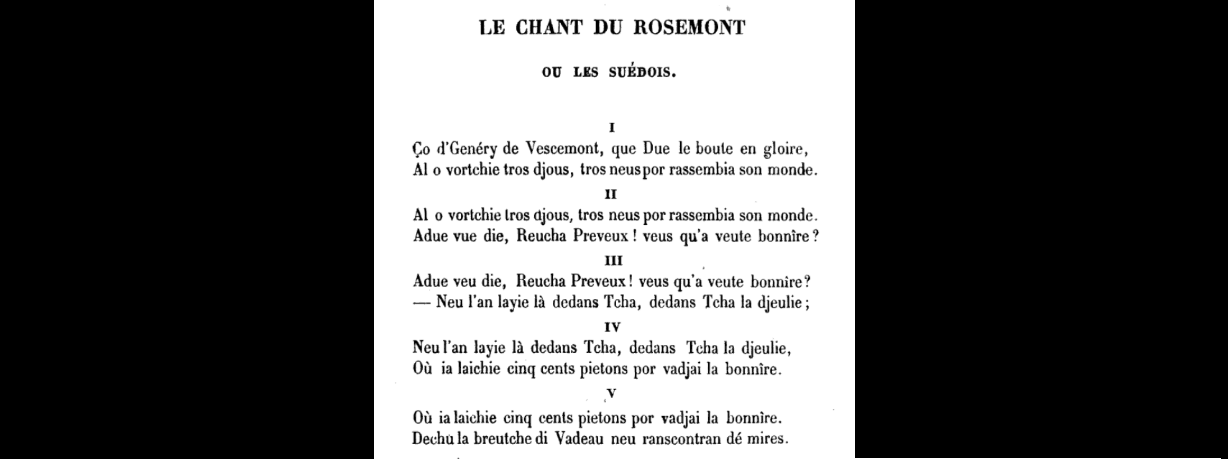

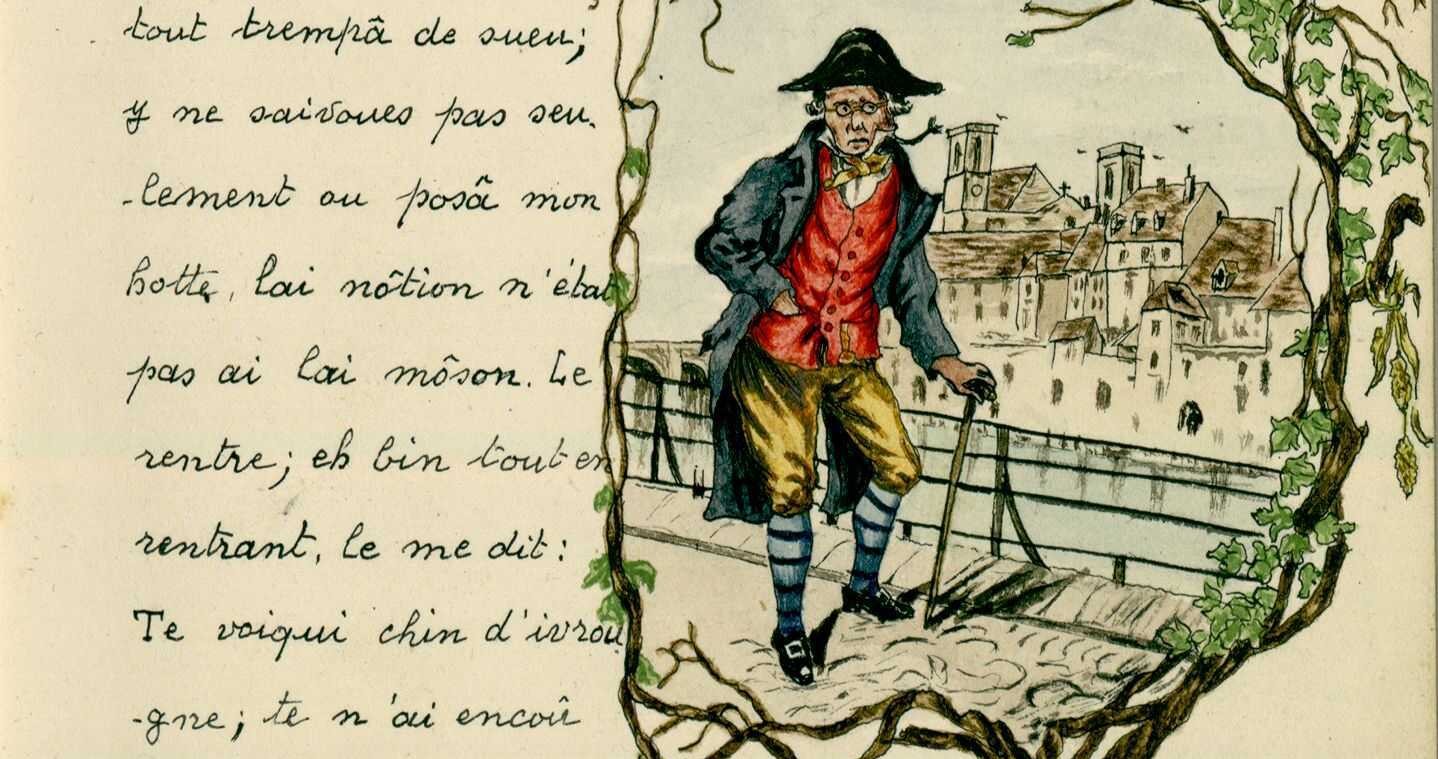

À partir du XIXe siècle, l’origine et l’originalité du « sâdjet » sont étudiées par plusieurs auteurs. Dans la continuité des travaux du chanoine Dartois, une des premières analyses est réalisée en 1853 par M. Barthelet dans son « Histoire de l’abbaye de Montbenoît, du Val du Saugeois et des anciennes seigneuries d’Arçon et de Lièvremont », suivie d’un coup d’œil sur le patois du Saugeois. Comme indiqué dans le titre du livre, il dédie tout un chapitre au dialecte en présentant un historique, du vocabulaire, des racontottes et même un chant révolutionnaire. M. Barthelet indique que « comme le langage usité dans le val du Saugeois a beaucoup de mots puisés dans le languedocien, on peut penser que quelques-uns des colons viennent du midi de la France. C’est d’ailleurs une tradition accréditée dans le pays ». Établir ainsi la filiation d’un dialecte du Sud Franche-Comté avec ceux du Languedoc à cette époque était donc pertinente et juste puisque le terme francoprovençal apparaîtra vingt ans plus tard, pour désigner un nouvel air linguistique distinct du domaine d’oïl et du domaine d’oc, mais l’origine méridionale des colons venus défricher le Saugeais reste peu probable. Comme cité plus haut dans cette comtoiserie, c’est du coté des Alpes suisses romandes et italiennes qu’il faut aller la chercher ; à l’exception d’un village, Les Alliés, longtemps nommé Les Allemands parce que fondé par des familles venues vraisemblablement de la Suisse alémanique. Cette histoire singulière du Saugeais permet à quelques dictons et dialogues d’être compilés successivement par Max Buchon dans « Noëls et chants populaires de la Franche-Comté » en 1863, par Henri Gaidoz et Paul Sébillot dans « Blasons populaires de la France » en 1884, et bien sûr par Charles Beauquier dans « Blason populaire de Franche-Comté » en 1897. Ce dernier ne s’attarde pas sur l’origine du dialecte, mais il est certain que pour lui « les habitants de cette région parlent un patois particulier, sans rapport avec le patois des environs ». Mais les collectages les plus importants sont ensuite réalisés par Joseph Bobillier vers 1910. À la même époque, il compose l’hymne du Saugeais en son dialecte. Toutes ses notes, jamais publiées de son vivant, sont reprises près d’un siècle plus tard par un autre Sauget, Rémy Bôle-Richard, professeur à l’Université de Franche-Comté et spécialiste… De certaines langues africaines ! Ce grand amoureux de l’Afrique, notamment de Madagascar, a donc parfaitement mis en pratique l’adage « pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient » et c’est ainsi qu’en 2009, il publie « Les mots du Saugeais », dictionnaire de 2819 mots édité par les éditions Cêtre de Besançon. Malgré le succès du livre, le dialecte sauget ne semble pas avoir retrouvé un quelconque dynamisme plus de quinze ans après sa publication.

En 2025, le dialecte sauget doit-il être considéré comme définitivement éteint ? Vraisemblablement ! Car seulement quelques clins d’œil persistent, comme l’orchestre de bals Let Dzur (Les Jeunes) ou la micro-brasserie Sâdjé (Saugeais), plus le fameux hymne. Cet hymne a beau être chanté solennellement sur l’internet et une fois par an à la grande fête citoyenne organisée à la salle polyvalente de Gilley, il n’est qu’une récitation qui ne fait que masquer une réalité difficile à cacher. Lorsque la musique s’arrête, personne ne sait composer une phrase qui n’est pas une bride, aucune ne sait dialoguer du tac au tac, aucune ne parle « lou sâdjet ». Le dialecte ne vit alors qu’à travers les souvenirs du passé et pas à travers les actions d’aujourd’hui.

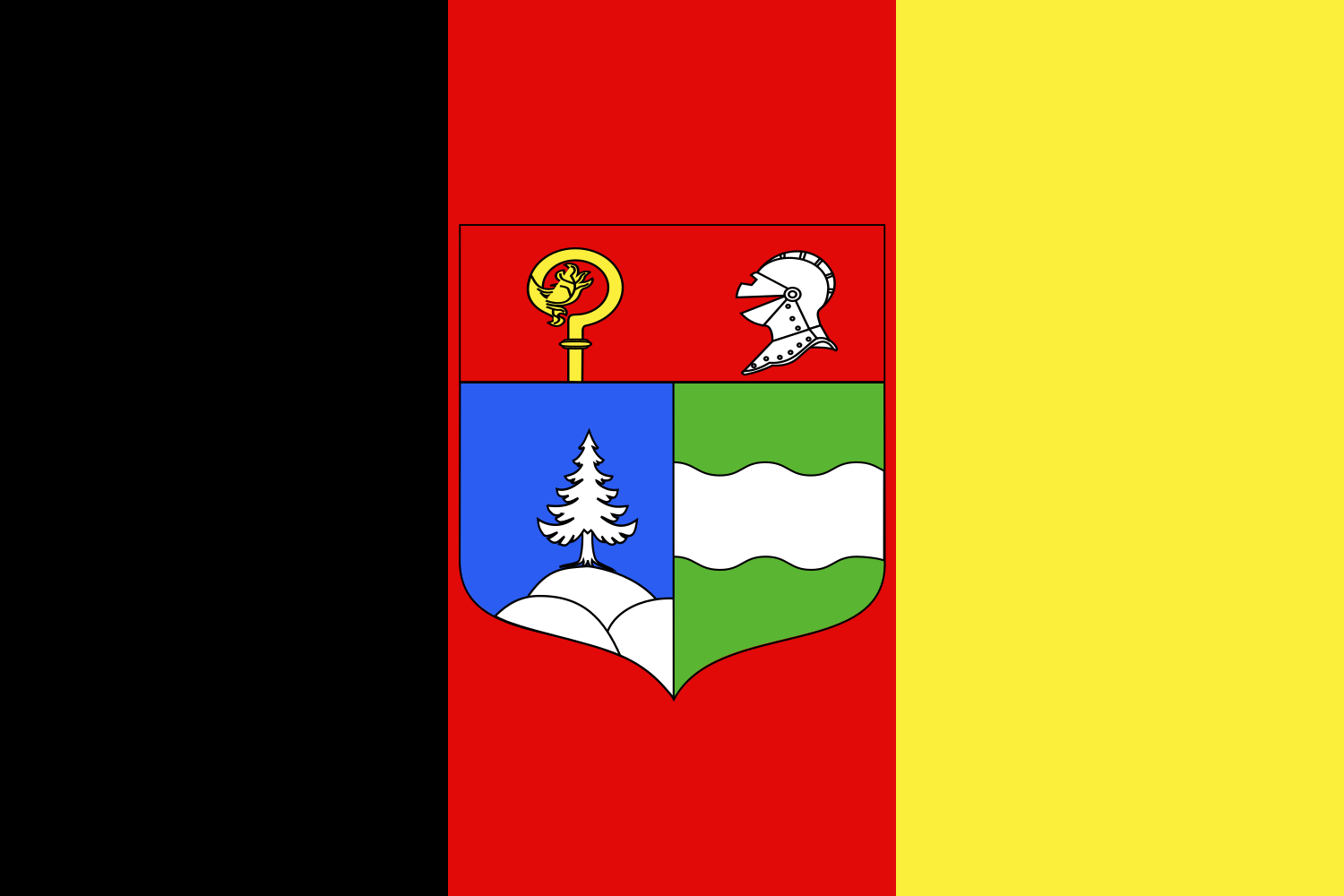

Pourtant, l’histoire aurait pu être très différente pour le dialecte. L’idée d’une République Libre du Saugeais dans la République Française étant acceptée depuis 1947, avec sa cohorte de symboles nationaux (drapeau en 1981, douane en 1982) – ce qui en soit est un exploit dans un pays centralisateur comme la France. On se demande pourquoi le dialecte est passé à la trappe des revendications et pourquoi la signalisation bilingue sur l’ensemble des onze communes historiques n’a jamais été développée ? Surtout qu’elle aurait été acceptée sans débat et avec bienveillance par la population et le monde extérieur. Bien sûr, comme dans l’ensemble de la Franche-Comté, peut-être que l’usage du dialecte était déjà moins courant en 1947, même parmi les personnes les plus âgées, mais une erreur monumentale a été faite de ne pas l’intégrer dans le procédé de reconnaissance de la République du Saugeais. Procédé folklorique peut-être, mais avec de véritables fondements historiques, géographiques et bien sûr linguistiques, qui font du Saugeais une micro-nation. Certains pays membres de l’ONU n’en ont pas autant !

78 ans après la création de la république folklorique, preuve s’il en fallait que le suicide linguistique est achevé par le peu de considération de la population Saugette a eu pour son dialecte, celui-ci ne figure ni sur le drapeau, ni sur l’écharpe présidentielle, ni sur le laissez-passer des douanes, ni sur le diplôme de citoyen·ne d’honneur, ni sur les quelques timbres et billets, ni sur la signalisation routière du territoire. Les communes du Saugeais, dont la commune de Gilley en 2018, ont jusque là manqué leur rendez-vous avec l’Histoire en rejetant les démarches de l’Institut de Promotion des Langues Régionales de Franche-Comté en faveur de la signalisation bilingue. Enfin, le site internet de la république est lui rédigé tout en français et le dialecte, sous l’appellation archaïque de « patois sauget », n’est mentionné que par une simple phrase dans la partie du site dédiée aux symboles. Et faire du dialecte un simple symbole folklorique plutôt qu’un élément d’usage de la vie quotidienne, c’est condamner définitivement une langue qui, longtemps, a été l’élément central de l’identité du Saugeais. C’est le fait de ne penser le Saugeais qu’en français, ce qui mène à sa folklorisation à outrance.

Pourtant, peu d’efforts seraient à déployer pour qu’enfin un douanier accueille un bus de touristes avec un « bondzoe » (bonjour) ou un « bon viaidzou » (bon voyage), que des panneaux routiers affichent Gilley/Dzillie ou La Chaux-de-Gilley/La Tsâ, que des menus des restaurants soient bilingue, que des livrets de vocabulaire soient disponibles à l’office de tourisme ; nombreuses pourraient être les initiatives en faveur du sâdjet afin de partager le meilleur de la République Libre du Saugeais avec le monde. Tout cela n’est qu’une question de volonté et cela vaut autant pour la population saugette que pour l’ensemble de la population franc-comtoise.

Pour comprendre le Saugeais, le territoire, il faut comprendre le sauget, le dialecte.

Illustration d’en-tête : Le drapeau du Saugeais – Carnby/cc-by-sa-4.0.